特集|天(そら)を観る

Vol.1 馬頭星雲・燃える木星雲(秋~冬)

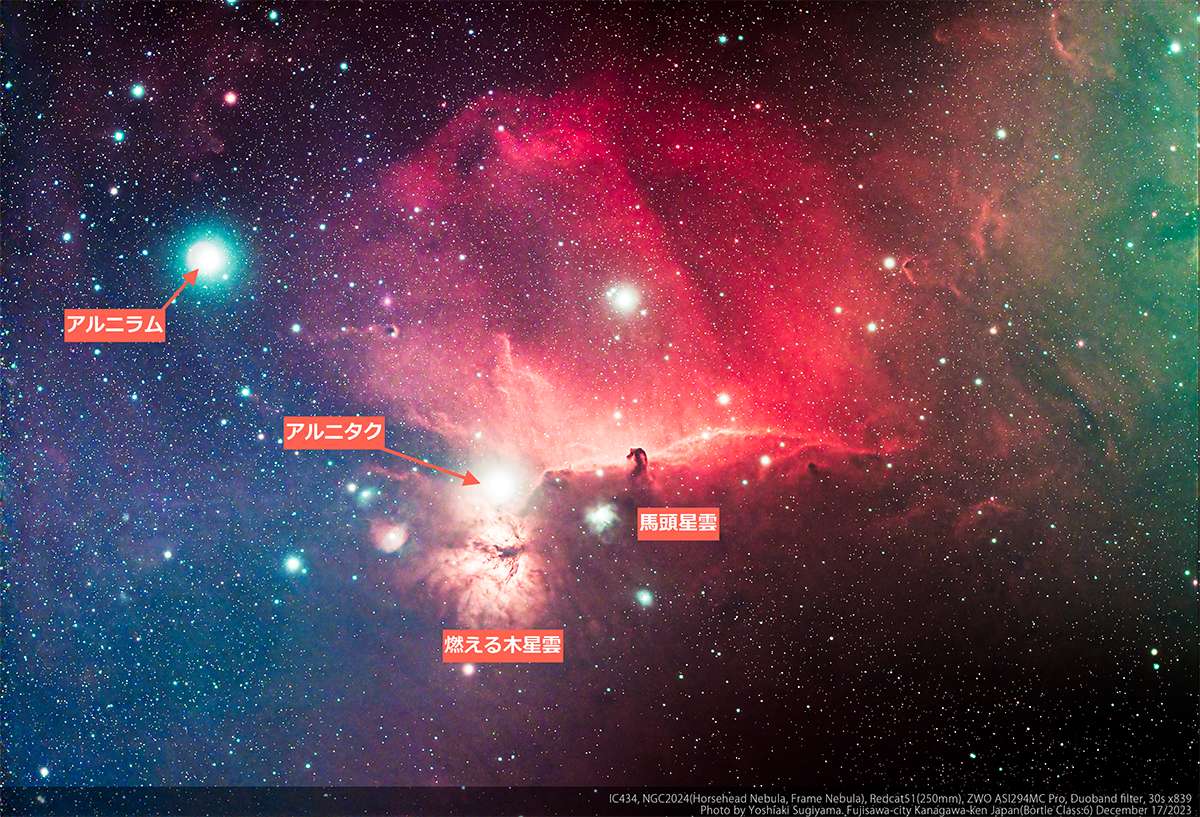

湘南・藤沢在住の「天体・星景写真家 杉山義明」さんによる、湘南エリアから撮影された天体写真を紹介する特集ページです。

湘南エリアは夜空が街明かりで明るいため星の撮影は難しいと思っている方も多いと思いますが、杉山さんは辻堂エリア・羽鳥の自宅からこれらの写真を撮っています。「DSO(ディープ・スカイ・オブジェクト)と呼ばれる銀河、星雲、星団などの太陽系より遠い星を撮る場合は、DSOから届く特殊な光のみを通すフィルターを用いて撮影するため、雲や霧がない晴れている夜は、綺麗な天体の撮影をすることができます」と杉山さん。

湘南から天(そら)を観る、そんな素敵な時間を写真というかたちでお裾分けいたします。

さて、今日の星空は…

Vol.1 馬頭星雲・燃える木星雲(秋~冬)

・撮影時期:2023年12月17日

・撮影時期:2023年12月17日

・撮影した天体:馬頭星雲と燃える木(IC434・NGC2024)

・撮影機材: Optics: Redcat51(250mm)、Camera: ZWO ASI294MC Pro、Mount: VIXEN SXD2、Processing: PixInsight, Lightroom, Photoshop

冬の星座・オリオン座。その3つ星の左端、アルニタク付近に、幻想的な姿を見せる2つの星雲が存在しています。暗黒星雲「馬頭星雲(IC434、Barnard 33)」と、赤く燃えるような光を放つ散光星雲「燃える木星雲(NGC 2024)」です。

馬頭星雲

馬頭星雲は、直径約3.5光年。背景にある散光星雲IC 434の光を遮ることで、馬の頭のような形が浮かび上がります。主成分はガスと塵で、光をほとんど通さないため、暗黒星雲に分類されています。1888年、アメリカ・ハーバード天文台で天文学者ウィリアム・ヘンリー・ピカリングが撮影した写真に初めてその姿を現し、後に天文学者エドワード・バーナードによって「Barnard 33」と名付けられました。この名称は、彼が作成した暗黒星雲のリスト「バーナード・カタログ」に由来しており、初版では182個、死後に出版された最終版では369個の星雲が収録されています。

燃える木星雲

一方の燃える木星雲は、直径約12光年とより大規模な散光星雲。中心に位置する恒星アルニタクの紫外線により、水素ガスが電離し赤く輝きます。細かな暗黒帯がまるで樹木や炎のような模様を生み出し、観察者の目を引きつけるこの星雲は、1786年、イギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルによって観測され、その後、写真撮影や分光観測によって構造や成分が解明されてきました。

両星雲が属するオリオン座は、古代ギリシャ神話の狩人オリオンを象った星座として知られています。神話では、海神ポセイドンの子であるオリオンは優れた狩人として描かれ、女神アルテミスとの関係やその死にまつわる物語が数多く存在します。オリオンの死後、その姿が天に上げられたとされる星座は、冬の夜空でひときわ目立つ存在として、世界中の神話や文化にも影響を与えてきました。

日本でも「3つ星」として親しまれてきたオリオンの帯は、古来、農耕暦の目印とされた地域もあります。星雲が位置するアルニタク付近の空は、現代の天体写真家たちにとっても魅力的な撮影対象であり、科学と芸術の交差点として、多くの人々を夜空に引き寄せています。

科学的には、これらの星雲は星形成領域としても注目されており、星や惑星系の誕生過程を読み解く重要な手がかりとなっています。

杉山さんからの一言コメント

(星図アプリSkyAtlas)

夏が終わると見えてくるオリオン座は知っているでしょうか?その真ん中あたりに、3つの星が斜めに並んでいるのが見えると思います。その3つの星の一番左下の光(アルニタク)を、望遠鏡で撮影すると、このような天体が見えてきます。地上の光に邪魔されないように、天体に特有な波長の光であるHα輝線、OIII輝線という2つの光を特殊なフィルターを用いて撮影してきます。馬頭星雲(IC434、Barnard 33)と燃える木星雲(NGC 2024)は、冬の代表的な星座であるオリオン座の一角に位置する天体で、どちらも地球から約1,350光年離れた「オリオン分子雲複合体」に属しています。