特集|天(そら)を観る

Vol.2 M42オリオン大星雲(秋~冬)

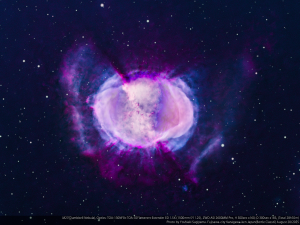

湘南・藤沢在住の「天体・星景写真家 杉山義明」さんによる、湘南エリアから撮影された天体写真を紹介する特集ページです。

湘南エリアは夜空が街明かりで明るいため星の撮影は難しいと思っている方も多いと思いますが、杉山さんは辻堂エリア・羽鳥の自宅からこれらの写真を撮っています。「DSO(ディープ・スカイ・オブジェクト)と呼ばれる銀河、星雲、星団などの太陽系より遠い星を撮る場合は、DSOから届く特殊な光のみを通すフィルターを用いて撮影するため、雲や霧がない晴れている夜は、綺麗な天体の撮影をすることができます」と杉山さん。

湘南から天(そら)を観る、そんな素敵な時間を写真というかたちでお裾分けいたします。

さて、今日の星空は…

Vol.2 オリオン大星雲(M42)(秋~冬)

・撮影時期:2024年2月13日

・撮影機材:Optics: Vixen VC200L + Reducer HD(1386mm F6.9)、Camera: ZWO、ASI294MC Pro、Filter: ZWO Duoband filter、Mount: VIXEN SXD2、Processing: PixInsight, Lightroom, Photoshop

・撮影した天体:オリオン大星雲(M42)

オリオン大星雲(M42)-「星のゆりかご」

冬の夜空に輝くオリオン座。その「三つ星」の下に伸びる剣の部分に、肉眼でも淡い光として確認できる星雲があります。地球から約1,300光年に位置する「オリオン大星雲(M42)」です。「星のゆりかご」とも呼ばれています。天文学者にとっては恒星誕生の現場として、また一般の星空ファンにとっては最も身近な天体のひとつとして愛され続けています。

宇宙で最も近い「恒星の誕生現場」

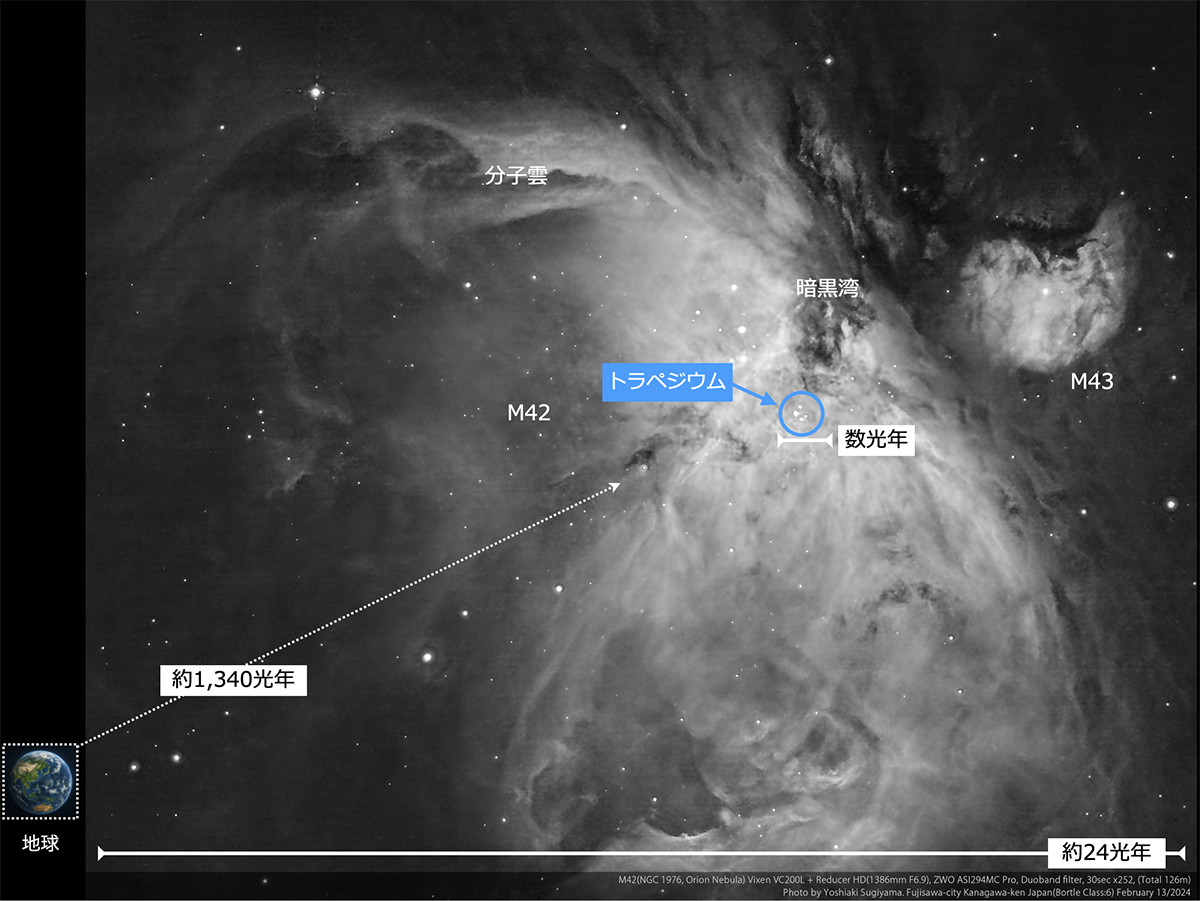

オリオン大星雲は、地球から光の速さで1,340年かかる距離にあり、直径約24光年という広がりを持つ散光星雲です。星雲の中心に輝くのは「トラペジウム星団」と呼ばれる若い星々。これらの若い恒星が分子雲全体を内側から照らす構造になっており、恒星が放つ強烈な紫外線が周囲の水素ガスを赤やピンクに染め上げます。写真では小さい部分でも、数光年の範囲の距離感です。近年の観測では、星雲内部に数百個の原始惑星系円盤(プロプラネットディスク)が見つかり「星だけでなく、惑星も今まさに生まれつつある場所」であることが裏付けられました。

天体データ

• 距離:地球から約1,340光年(GAIAなどの最新測定値。文献によって1,300~1,500光年の幅あり)

• 分類:散光星雲(H II領域、星形成領域)

• 大きさ:

• 星雲全体=約25光年(見かけ65′×60′を距離で換算)

• 中心核(ハイゲンス領域)=約2.3光年(6′×5′)

• 位置:オリオン座・三ツ星の下(RA 05h 35m/Dec −05° 23′)

• 見頃:日本では冬(12~2月)、藤沢市では南中高度およそ50°

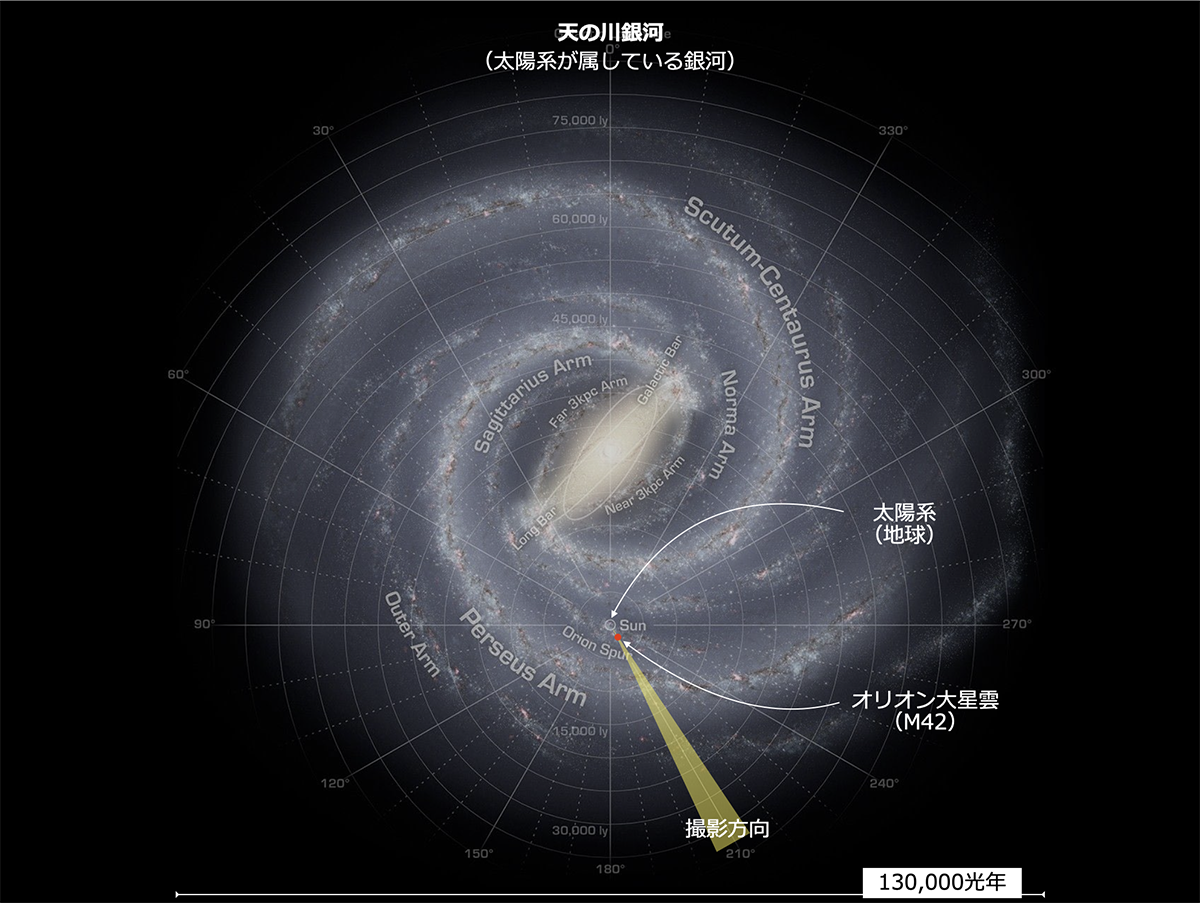

図表:天の川銀河平面図(クレジット:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) )に杉山さんが加筆

オリオン大星雲の位置は、天の川銀河上のうずまきのうち、オリオン・アームと呼ばれる、ひも上の部分にあります。これは、地球が属する太陽系と同じで、実は私たちととても近い天体なのです。

古代から現代へ - 観測の歴史

オリオン大星雲はその明るさゆえ、古代から“ぼんやり光る星雲”として知られていましたが、記録としての発見は17世紀初頭。1610年にフランスの天文学者ペーレスクが望遠鏡で初めて描き出し、続いてオランダのホイヘンスが精緻なスケッチを残しました。星雲の一部は今も「ホイヘンス領域」と呼ばれています。

18世紀にはシャルル・メシエが「M42」として自身の星雲カタログに登録。彗星と間違えやすい天体を記録することが目的でしたが、その後の研究の礎となりました。近代に入ると分光観測や電波観測といった近代科学の発展に伴い、ガスの化学組成や恒星形成のメカニズムが解明されつつあります。

図表:天体アプリSkySafari(2025年11月1日22:00の空を表示)に杉山さんが加筆

11月頃の東の星空を眺めると、オリオン座が上がってきます。東から南に向けて上昇するオリオン座をよく見ると、真ん中あたりに3連星が肉眼で確認できると思います。よく晴れた日は、その3連星の下にも、縦に連なったもう一つの3連星が見られると思います。そこを、望遠鏡で撮影すると、冬の天体で有名なM42オリオン大星雲が見えてきます。

今回の写真は、Hα、OIIIという2つの波長を撮影して、地上の光に邪魔されないように特殊なフィルターを通して撮影しています。

先述した「星のゆりかご」と呼ばれる幾つかの領域の一つで、特に中心の光が強いトラペジウム星団という若い恒星が、周囲を雲のように照らして立体感のある写真となります。M42を撮影すると、このトラペジウムの光が強過ぎて白飛びしてしまいます。この写真では、複数の露光時間で写真を撮影して、HDR合成により、光の強い部分と暗い部分を共存させた写真となっています。

天文学的背景

◇ 構造と特徴

• 星雲全体は巨大分子雲の一部で、淡い翼状のガスと塵が広がる。

• 中心部は「ハイゲンス領域」と呼ばれ、トラペジウム星団(若いO型・B型星)が輝きの源。

• 星雲内には暗黒帯「フィッシュ・マウス」が走り、隣のM43と分かれて見える。

• 内部には**原始惑星系円盤(Proplyds)**が多数存在し、将来の惑星形成が進んでいる。

◇ 構造物の大きさの目安

• 星雲全体の広がり=直径約25光年(翼から翼まで)。

• ハイゲンス領域(明るい中心核)=約2.3光年。

• トラペジウム星団の範囲=数光年以下。

• 個々のProplyd(円盤)は直径数百AU(太陽系サイズと同程度)。

◇ 形成の過程

• 数百万年前、分子雲が重力で収縮し、中心に高温大質量星が誕生。

• その紫外線が周囲の水素を電離 → 星雲全体が赤く光る。

• 星風と衝撃波が周囲のガスを圧縮し、新たな星の種を形成。

• いまも星形成が進行中で、「星のゆりかご」と呼ばれるゆえん。

◇ 発見と観測の歴史

• 1610年頃、フランスの天文学者ニコラ・ペーレックによって記録。

• 17世紀、クリスティアーン・ホイヘンスが詳細にスケッチ → 中心部は「ハイゲンス領域」と命名。

• 18世紀、シャルル・メシエが天体カタログに「M42」として登録。

• 20世紀後半以降、赤外線観測やハッブル宇宙望遠鏡によって多数の原始惑星系円盤が発見され、惑星誕生研究の最前線となった。

神話・伝承

• ギリシャ神話:大猟師オリオンはサソリに刺され天に昇り、オリオン座に。サソリ座と空で決して同時に昇らない。

• 日本の伝承:オリオンの三ツ星は「鼓星(つづみぼし)」と呼ばれ、冬の夜空の航海の目印にされた。

• 中国の星宿:「参宿(しんしゅく)」として、天帝を守護する将軍の象徴。

• マヤ文明:三ツ星を「三つのかまど石」、M42を「創造の炉」と見なし、天地創造の火を象徴。

• 古代エジプト:オリオンは神サフ、のちに冥界神オシリスと同一視され、シリウスと並び暦や農業の基準に。

読者への豆知識

1. 肉眼でも見える星雲:条件が良ければ都会でもぼんやり確認できる。双眼鏡なら翼の広がりが見える。

2. 色の理由:赤は水素、青緑は酸素、青は硫黄の輝線。人間の目には灰色でも、カメラは長時間積分で鮮やかに描く。

3. 規模の比較:直径25光年=光の速さで25年。太陽~地球間(1AU)の約3,000万倍。

4. 惑星誕生の現場:ハッブル望遠鏡が100以上の原始惑星系円盤を確認。地球型惑星の“卵”が並んでいる。

5. 隣接する天体:暗黒帯「フィッシュ・マウス」で分かれるM43、淡い散光を広げるM78も合わせて人気の撮影対象。

6. 冬の星座の象徴:オリオン座は古来より農事・狩猟・航海の暦として世界中で重宝された。

杉山さんからの一言コメント:

オリオン大星雲は天体写真の“登竜門”でありながら、撮影のたびに新しい発見をくれる対象です。藤沢の空では建物を避けたわずかな時間しか狙えず、建物や街明かりを避けながらの撮影は大変ですが、成功したときの感動はひとしおです。

特に中心部のトラぺジウムは、写真では白飛びしやすく、撮影になかなか苦労します。もし、天体撮影に興味があればぜひ挑戦していただきたい対象です。

神話や文化と重ねて眺めると、単なる宇宙のガス雲ではなく、古代から人々を魅了してきた“星の物語”として生き生きと見えてきます。