特集|天(そら)を観る

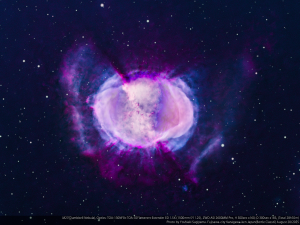

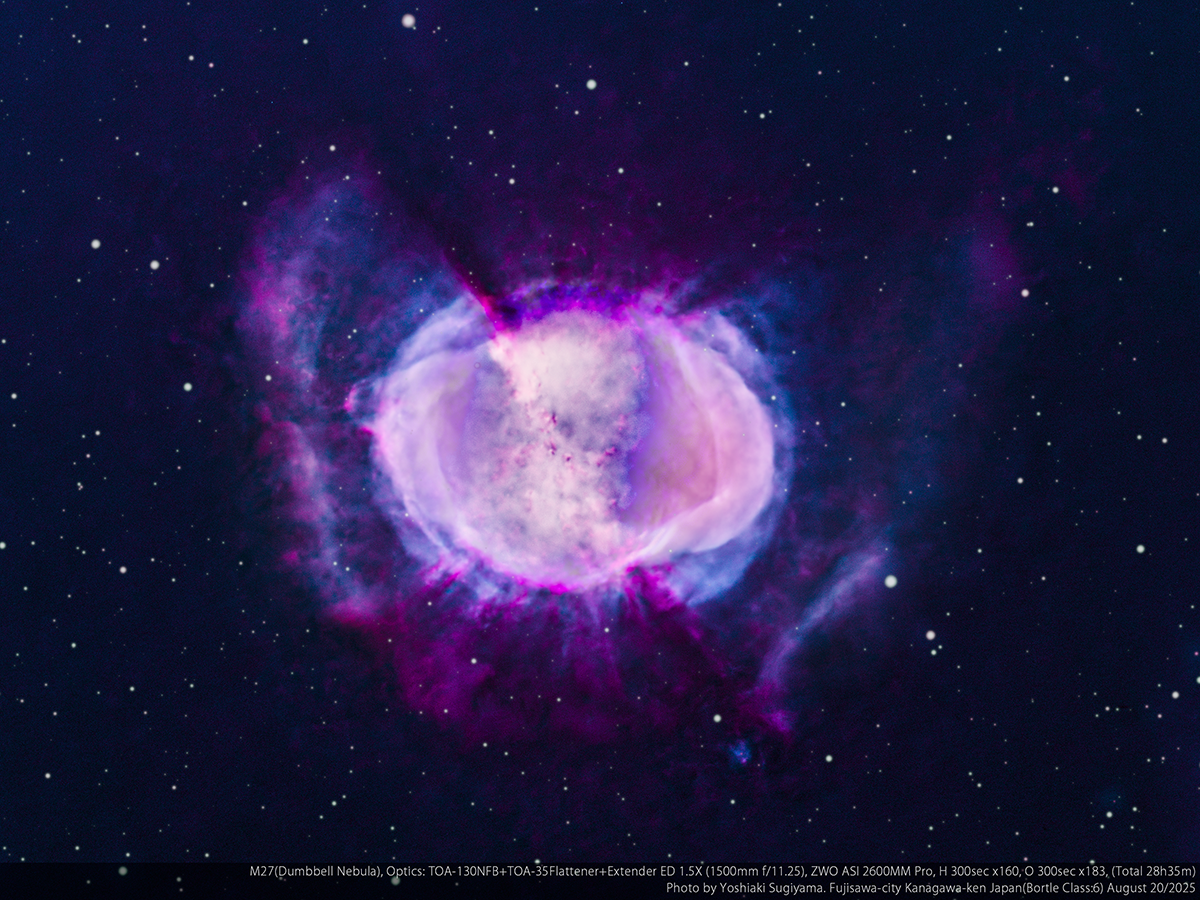

Vol.3 M27 亜鈴星雲(夏~初秋)

湘南・藤沢在住の「天体・星景写真家 杉山義明」さんによる、湘南エリアから撮影された天体写真を紹介する特集ページです。

湘南エリアは夜空が街明かりで明るいため星の撮影は難しいと思っている方も多いと思いますが、杉山さんは辻堂エリア・羽鳥の自宅からこれらの写真を撮っています。「DSO(ディープ・スカイ・オブジェクト)と呼ばれる銀河、星雲、星団などの太陽系より遠い星を撮る場合は、DSOから届く特殊な光のみを通すフィルターを用いて撮影するため、雲や霧がない晴れている夜は、綺麗な天体の撮影をすることができます」と杉山さん。

湘南から天(そら)を観る、そんな素敵な時間を写真というかたちでお裾分けいたします。

さて、今日の星空は…

Vol.3 M27 亜鈴星雲(夏~初秋)

・撮影時期:2025年8月20日

・撮影機材:

・鏡筒:TAKAHASHI TOA-130NFB +TOA-35Flattener+Extender ED 1.5X (1500mm f/11.25)

・カメラ:ZWO ASI2600MM Pro

・フィルター:OPTOLONG SHO 3nm(Hα/OIII)

・マウント:ZWO AM5

・撮影した天体:亜鈴星雲(M27/NGC 6853)

天体データ

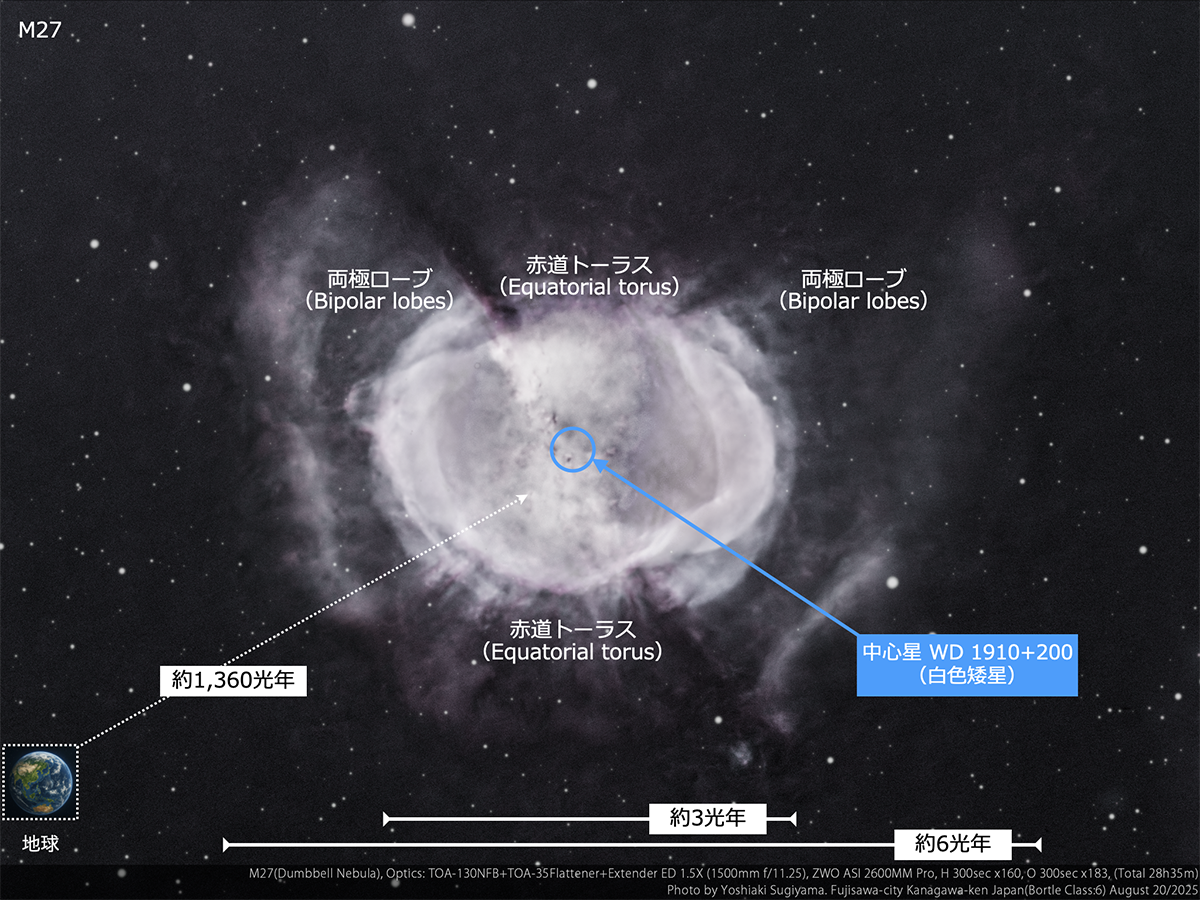

• 距離: 約1,360光年

• 分類: 惑星状星雲(白色矮星を中心に持つ星雲)

• 大きさ: 約3~6光年(見かけ直径8’×6’)

• 位置: こぎつね座(RA 19h 59m/Dec +22° 43′)

• 見頃: 日本では夏(6~9月)、藤沢市では南中高度およそ65°

夏の夜に咲く惑星状星雲(M27)

M27は「亜鈴星雲(ダンベル・ネビュラ)」とも呼ばれ、死にゆく恒星が放つ“最期の輝き”です。太陽と同程度の質量の星が寿命を迎え、外層を宇宙空間に放出してできた星雲で、中心には白色矮星が残されています。星雲全体が淡い赤や青緑に輝くのは、放出されたガスが中心星の強烈な紫外線で電離し、再び光を放つためです。

藤沢の空でも夏の夜、こぎつね座が高く昇る頃、双眼鏡でその姿をうっすら確認できます。望遠鏡を通せば、両端が膨らんだ“ダンベル”のような形が浮かび上がり、宇宙の静かな終焉の美を感じられるでしょう。

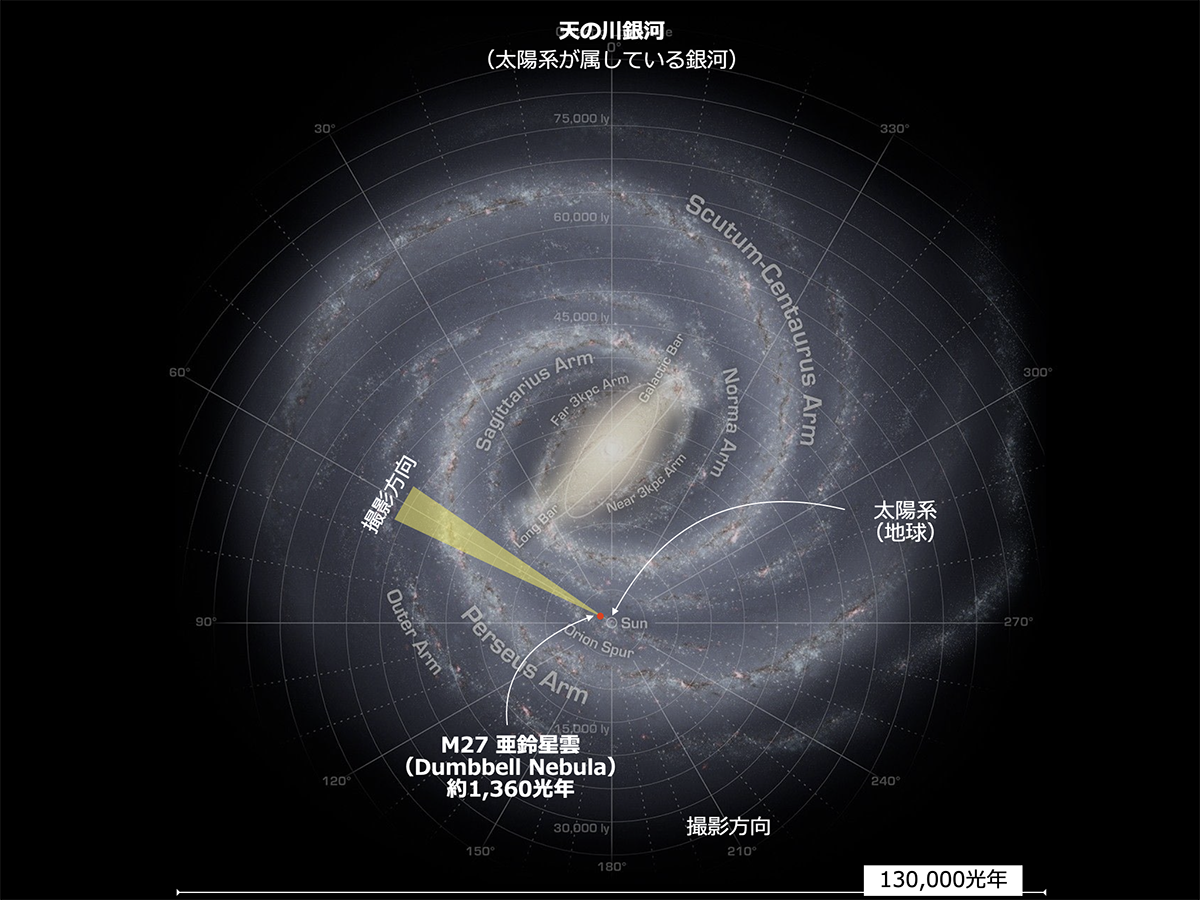

図表:天の川銀河平面図(クレジット:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) )に杉山さん加筆

M27は、太陽(Sun)を基点に半径1,360光年(=外側にごく小さな距離)進んだ、「Orion Spur(オリオン腕)」の中に位置しています。天の川銀河の中では、私たちの太陽系にとても近い距離にある天体です。

図表:天体アプリSkySafari(2025年10月1日20:00の空を表示)に杉山さん加筆

M27は、8月から10月まで空の高い位置に現れます。地球から空を観察すると、秋の天の川に重なって見つけることができます。

天文学的背景

◇ 構造と特徴

• 星雲全体は、恒星の外層ガスが膨張してできた球殻構造。

• 青緑は酸素(OIII)、赤は水素(Hα)と硫黄(SII)の発光を示す。

• 内部には中心星(白色矮星)があり、表面温度は約85,000K。

• 外縁部は薄く広がる外殻で、ガスの拡散が進行中。

◇ 構造物の大きさの目安

• 星雲の直径:約2.5光年

• 中心星からのガス拡散速度:約30km/s

• 星雲の外縁部までの拡張時間:約9,000年

◇ 形成の過程

1.太陽と同程度の恒星が寿命を迎える

2.外層が赤色巨星期に膨張・放出される

3.核が白色矮星として残り、放出ガスを電離

4.数万年のうちに拡散し、星雲はやがて宇宙空間に溶けていく

◇ 発見と観測の歴史

• 1764年、フランスの天文学者シャルル・メシエが発見し「M27」としてカタログ登録。

• 最初に発見された惑星状星雲としても知られ、名実ともに“惑星状星雲の原点”。

• 近年ではハッブル宇宙望遠鏡により、ガスの層構造や磁場による形状変化が詳細に観測されている。

神話・伝承

• こぎつね座は、ヘルクレス座とわし座の間にあり、古代ギリシャでは“ヘルクレスが投げた子狐”と伝えられる。

• 星座自体は小さいながら、天の川の中に輝くため、星雲や星団の宝庫として知られる。

• 日本では“夏の天の川の宝石箱”として、七夕の星々とともに語られることもある。

読者への豆知識

1.惑星状星雲の誤解:「惑星のように見える」ことから命名されたが、惑星とは無関係。

2.色の違い:中心星からの紫外線が元素を電離し、酸素が青緑、水素が赤に輝く。

3.寿命の儚さ:数万年で拡散し、星雲として見える期間は宇宙的には一瞬。

4.白色矮星の未来:太陽も数十億年後、同じ運命をたどると考えられている。

5.観望のコツ:夏の夜、高度の高いこぎつね座を双眼鏡で探すと、淡い雲のような姿が見つかる。

杉山さんからの一言コメント:

M27はダンベルや、“死にゆく星の残光”とも呼ばれますが、夜空で見るとまるで宇宙に浮いたキャンディーのようです。

淡い光を引き出すためには、HαやOIIIといったナローバンド撮影が効果的です。

中心星の光が強すぎるため、露光時間を変えた複数枚を合成し、明暗のバランスを整えています。

夏の夜、天の川の中に浮かぶこの星雲を見上げると、星の誕生と死がひと続きの物語であることを感じます。